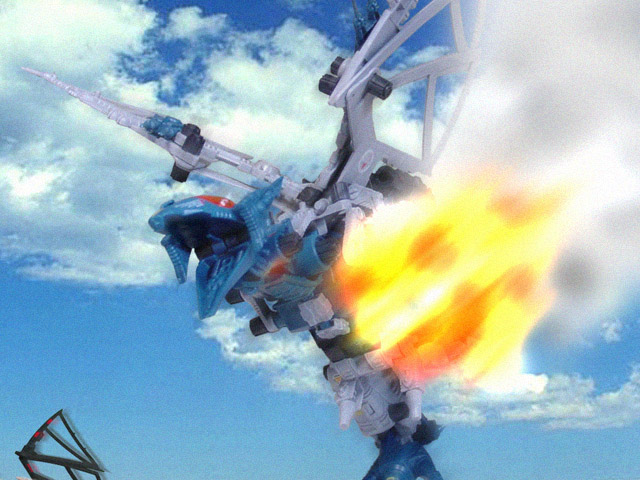

中央山脈3 軽戦闘機のシュトルヒの編隊が共和国陣地の中央山脈上空を旋廻する。 安全を確認するかのように眼下に見える山脈を食い入るように見つめると、 機体を反転させて帝国領内へと戻っていく。 それからしばらくしてシンカーの大編隊が、荷過重状態でフラフラしながら上 空に差し掛かる。 それに合せるように山脈のいたるところから対空ミサイルが飛来してきた。 動きの鈍いシンカーは次々に撃墜され、辺り一帯に煙が立ち込める。 護衛のシュトルヒとレドラーは、ミサイル迎撃にあたる。味方の損害を少なく しようと必死だ。 対空ミサイル発射から少し遅れて、岩山の奥から数機のプテラスが突如現われ て数機のシンカーをすれ違いざまに落としていく。 多少陣形を乱されたものの、共和国軍の抵抗を気にすることもなく、シンカー の編隊は地上に陣取られた共和国軍基地へ絨毯爆撃を開始した。 ほとんどの施設は岩山や地下に設けられているために正確な場所が分からない が、所々に存在する入り口や監視小屋などを中心に爆撃を敢行して行く。 爆撃により周囲に生えていた木々を燃やし、地上からは濛々と煙が立ち込めた。 先ほどまできれいだった雪景色は見るも無残な姿へと変えていくのだった。 10分間の爆撃の間に地形を変えんばかりの爆弾を投下した後、帝国軍は悠々と 引き返していった。 炎と煙がおさまり、視界が晴れだすと、辺りには撃墜されたプテラスや崩壊し た共和国軍の対空陣地が無残な姿をさらけ出す。 その周辺では、生き残った兵士達が救助と後始末追われる姿が見える。 山脈とその上空を雪が吹き荒れる。 空は真っ黒でさらに強風が追い討ちをかけてきそうだ。 外は零下30度を下回り、とても人が行き来できるような状態ではない。 だが、そんな苛酷な状況の中で交戦を続けるゾイド達。 機体の破損はゾイドだけでなく、パイロットにも死をもたらしかねない状況下 で、彼らは戦い続けていくのだった。 中央山脈から数十キロ離れた共和国軍基地。 そこには何機も並べられたサラマンダーとプテラスの姿があった。 サラマンダーの機体に装備された輸送用カーゴに、重そうな荷物が次々に積ま れていく。 脇ではバインダーを持った兵士が一つ一つ積まれた荷物のチェックを行なう。 「準備が出来次第、全員搭乗。作戦時間は刻々と迫っている、皆、遅れをとる な!!」 目の前に整列した部下達に向けて怒鳴るように言う士官。 敬礼するとパイロットらは各々(おのおの)の愛機へと搭乗し、作戦開始時刻 を待つ。 作戦開始時刻までわずかではあるが、これまでにないほど長く感じた事はなか ったと後で語った者もいた。 作戦開始時刻。 一斉に飛び立つプテラスと、しばらく間を置いて飛び立つサラマンダー。 その巨体に装備したカーゴを重そうにフラフラとしながら上昇する。 予定の高度に到着するのに通常の2倍はかかった。 総勢30機を越えるサラマンダーが予定の高度に到着する頃には、先発のプテ ラスが隊列を組み、その周りを警戒するように飛行していた。 部隊長は全機が予定の高度に達した事を確認すると、前進の合図を送る。 既に先行しているプテラスの大編隊と、後方を守るプテラスの部隊がサラマン ダーを囲い込むように群がる。 目指すは中央山脈。腹に抱えた支援物資を1つでも多く届けるのが彼らの任務だ。 これだけの数のゾイドを帝国軍が見逃すはずはない。 だが、この作戦の如何によって中央山脈に包囲された共和国軍の命運が決まる。 是が非でも成功させなければならない作戦なのだ。 これまでに数度行われた支援作戦では、帝国空軍の厚い守りにほとんどの部隊 が荷を投げ出して引き返すという惨澹たる有り様であった。 このまま彼らを見殺しにする様な事にでもなれば、空軍の沽券に関わること。 是が非でも成功させなければならないのである。 今回ばかりは空軍も必死となり、かき集められるだけの数のサラマンダーとプ テラスをこの作戦に投入したのである。 この作戦に参加する者全てが作戦の無事成功を祈った。 これより数時間前、慌ただしい基地内を先に飛び立つ6機サラマンダーとプテ ラスがいた。 彼らの任務は、後から飛来する輸送本隊の安全を確保するための前哨戦である。 あれだけの大部隊を帝国軍が見逃すはずはない。 そのカモフラージュと、少しでも作戦の成功率を上げる為に、横に長く縦に短 い中央山脈の帝国領へ向けて長時間爆撃を行い、帝国軍を混乱に陥らせ、その 隙を突いて本隊が帝国領内を越えるそんな作戦だった。 ここ数週間、輸送任務に躍起になっている共和国軍が、爆撃を敢行する事はあ まり考えないであろうという上層部の単純な発想から作戦は立案された。 経緯はどうであれ、重要な任務に緊張を隠せないパイロット達。 目の前に広がる雄大な中央山脈の風景など目に入るはずもなかった。 しばらくして帝国領が近づく。扇状に広がった帝国領からは、常にレーダー監 視され、共和国領内上空を飛んでいても気が気ではない。 何処から飛んでくるか分からない敵機を気にしていると、帝国領内から対空砲 火が飛んできた。 砲弾の爆発とともに揺れる機体。 高々度を飛んでいるため、至近弾を受ける事はないがパイロット達の恐怖を煽 るのには十分だ。 時折飛んでくる対空ミサイルを発見すると、慌てて放熱弾を放出して回避する。 訓練どおりに出来たとはいえ肝を冷やすパイロット。 そして、必死に逃げたくなる気持ちを抑え、与えられた任務を全うしようとす る彼ら。 『爆撃予定ポイント接近。ブーゲン隊(サラマンダーの編隊)は覚悟して行け』 隊長機からの無線に爆撃手が慌ただしく動く。 さまざまな機器を駆使して爆撃ポイントを設定する。 そこに懸念していたレドラーの群れがやってきた。 『護衛機部隊は応戦を。爆撃隊に近づけさせるな!!』 怒鳴るように命令する隊長。 その命令に受けて周囲を飛んでいた十数機のプテラスが、レドラー退治へと向 かった。 性能差は歴然で、勝てる相手ではないのは百も承知で、敵が接近してくるまで にいかにしとめるか。 そこに今後の戦闘の優劣が決まってくるのだ。 「ロックオン、ファイア」 その言葉とともに、背中に装備されたミサイルが発射される。 機体を離れた無数のミサイルは、煙を引きながら真っ直ぐにレドラーへと向か って行く。 「回避っ」 短く告げられた命令にレドラーのパイロット達は、各々に回避行動に移る。 回避行動中に接近してきたプテラスのバルカンを食らって煙を噴くレドラー。 間髪ミサイルをかわし、反撃に転じるレドラーは、両翼に装備された切断翼で プテラスの翼を切り裂く。 混戦模様の空戦をよそに、爆撃隊は予定の爆撃コースに入った。 今回の爆撃は、ただ敵の目を引きつけるだけのものではない。 目標の数箇所の敵基地には大量の武器弾薬を始めとした補給物資がある。 そこを叩けば、少なくとも数週間は敵の動きを止める事が可能なのだ。 その間、包囲された味方部隊への攻撃や輸送部隊への手をゆるめる事ができる かもしれないのだ。 照準器を基地内の貯蔵施設に合わせる。 『テッ』 無線から聞こえる爆雷長からの合図に合せて全機から爆弾が投下されて行く。 風を切る音とともに落下していく爆弾。 照準器越に着弾の確認に専念する爆撃手。 ふと目に入ったシンカー3機の背中から無数の銃弾が放たれてきた。 彼らの乗るサラマンダーはその攻撃をかわす事ができないまま、銃弾を受け続 ける。 しばらくして火を噴くと高度を徐々に下げていく。 「2番機が食われた!!敵に斜め銃を持った奴がいる。次のターゲットまでに 排除しろっ」 残っていた護衛機がその命令を受けてシンカー迎撃に向かう。 逃げに徹するシンカーを追い続けるプテラス。 爆撃隊の護衛がなくなった事を見計らったかのように、別方向から2機のレド ラーが下から接近すると、自慢の切断翼でサラマンダーの機体をすれ違いざま に引き裂く。 切断された足がぼろりと落下していく。 「くそったれが…!!」 悪態を吐いて離れて行くレドラーに向けて対空ミサイルを放つ。 1機は撃墜し、もう1機はミサイルを器用に切断して再び向かってくる。 それを見て機首を上げるとレドラーに向かって上昇する。 その行動にひるんだレドラーのパイロットが突撃を中断して回避しようする。 だが、それをチャンスとばかりにサラマンダーのパイロットが火炎放射器を放 ちながら接近する。 空気の薄いこの高度ではほとんど意味がない火炎放射器だが、相手の目くらま しにはなる。 思った通りにパイロットはひるんでフラフラになりながら遁走する。 そこにシンカーを撃墜して戻ってきたプテラスが、レドラーに襲いかかって撃 墜した。 それを確かめると辺りを見回す。 爆撃コースから外れ、機体の損傷もひどく高度が徐々に下がっていくのが分か った。 「5番機より1番機へ。損傷激しくこのまま敵領空を突っ切り、N561ポイ ントに不時着します」 『了解した……成功を祈る』 短い返答を聞くと徐々に高度が下がるスピードをゆるめるために装備していた 爆弾をすべて投棄する。 ただ投棄するのも尺とばかりに、わざわざ機体を敵基地に向けてばらまく。 だがほとんどの爆弾は基地外に着弾したため、爆撃手とともに肩を落とす。 しばらすると、機体の周りを何発もの爆音と爆炎が襲う。 どうやら対空砲火が届くところまで下がってきてしまったらしい。 共和国領内まで後5分。後5分持ち切れば何とかなる。 そう願いながら対空砲火を浴び続けるが、数発の砲弾が翼を直撃する。 急激に落下する機体。 必死に機首を上げようと操縦幹を握るパイロット。 爆発音とともに辺りの雪が舞う。 ふと目を開けると、布地の天井にぶら下がる電球が1つ。 生きている事を訴えるかのように全身の体から激痛が走る。 一人の将兵が近づいてくる。 見覚えのある軍服だが、親近感のある軍服ではなかった。 希薄な意識の中で、 「我々は武器を持って対峙するではなく、握手を求める者同士になりたいもの だな」 そう言い残して去って行く将校の姿をただ見つめていた。 後書き バトストMENUに戻る 前の話へ行く 次の話へ行く